一座古塔回到故乡

南京大报恩寺遗址景区与秦淮河

文/《环球》杂志记者舒畅(发自新加坡)

编辑/乐艳娜

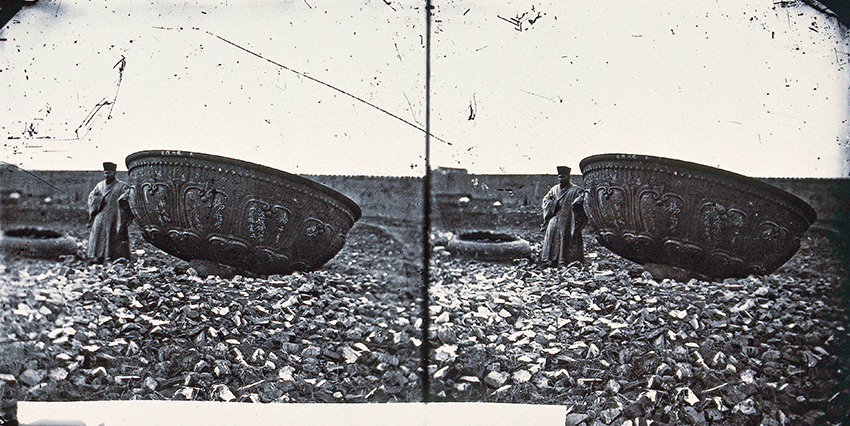

1871年,苏格兰摄影师约翰·汤姆森在南京拍下一张照片:一片碎石地上,立着一只碗状器物,表面纹样细密,可见潦草划刻的字迹。一个僧人打扮的男人倚在一旁,器身高过人头。

如果汤姆森早15年到此,他将望见一座高78米、九层八面的宝塔——明朝皇帝朱棣为纪念其母亲而建的大报恩寺琉璃塔。但汤姆森看到的只有废墟。1856年,战火让寺塔尽毁,留下照片中这只原置于塔顶、收集雨水的承露盘。

在汤姆森生活的时代,琉璃塔早已闻名海外,却没有一张记录其全貌的照片传世。

今天,人们有机会重见这座失落的塔——不过,是一座模型。自2024年5月起,84座制作于20世纪初的宝塔模型在新加坡展出一年。它们从美国而来,呈现的是百年前中国各地的塔式建筑。其中数座原塔已不存,南京大报恩寺琉璃塔便是其中之一。

2025年9月,这座柚木制作的琉璃塔模型从新加坡再到南京,在大报恩寺遗址博物馆开馆十周年特展中与观众见面。它回到了汤姆森照片中的碎石地。一个南京人走进展厅后写下:“欢迎回家!”

从上海到旧金山

这批模型的制作者,是一群孩子。

清末,在上海徐家汇以南某处,西方传教士创办了土山湾孤儿院,提供食物与基础教育,也教授绘画、木工、摄影等技能。木工部的德国传教士葛承亮学过上海话,酷爱中国文化,尤其痴迷宝塔。

1910年前后,葛承亮接到一项来自德国建筑专家的委托:制作一套中国宝塔的模型。前期调研就是大工程。他写信、发电报给各地兄弟教会,请他们收集辖区内的宝塔资料,作为参考。范围东到江浙,西至甘肃,南临广东,北抵辽宁。

参与造塔模型的有近300个小工匠。一张当年的老照片里,孩子们挤满画面,层层叠叠站在架子和台阶上。有人低头雕刻,有人扶着尚未完工的模型。一些孩子望向镜头,眼里似有好奇。

即将完工时,订单却被取消。据考证,原因是委托方没钱了。一笔巨大的损失,但未必不是塞翁失马——当时,为庆祝巴拿马运河竣工,巴拿马太平洋万国博览会正要在美国旧金山举行。葛承亮找到美国驻上海的领事馆,争取到一个参展机会。

南京大报恩寺遗址博物馆“去看塔——从城市地标到世界记忆”展览现场

1915年,3个孩子护送宝塔和一座牌楼踏上远航。他们可能用了报纸来包装模型——研究人员发现,一些模型表面残留着报纸碎片,印有中文文字。

在旧金山,他们需要更多人手。新加坡国家文物局一篇文章记载,葛承亮邀请他的同事卡瓦纳神父帮忙,后者拉来10名橄榄球球员一起组装模型。这或许不是一个明智的选择:“卡瓦纳神父本人既不熟悉中国建筑,也缺乏兴趣。从老照片可以看出,宝塔在展览现场摆放得随意而杂乱。”

但这无伤大雅,宝塔一举夺得头等大奖。一位《旧金山纪事报》的记者写道:“在中国人带到博览会的众多精彩展品中,没有哪一件比宝塔更吸引好奇者的目光,也没有哪一件比它们更让历史与艺术研究者由衷赞叹。”

现任教于美国路易斯安那州立大学的艺术史学者马新跃,曾在博士论文中专门探讨土山湾孤儿院的工艺作品。他认为,当时活跃在太平洋两岸的耶稣会传教士强调这些模型的科学和考古价值,这标志着西方对中国的视觉态度出现转变,开始以更理性、客观的方式系统地观察中国塔。

在上海徐汇区非物质文化遗产保护办公室的张晓依看来,即使在今天,这些模型依然为了解当时的宝塔情况提供了重要参考——虽然个别塔的名字、层数与实际情况有误差,一些有代表性的塔也未被列入。但在那个时代,这可以理解,“葛修士不可能真的为这些宝塔抛下土山湾的孤儿走遍全国”。

事实上,这批塔的总数,在不同记载中也略有差异。张晓依梳理后认为,赴旧金山的有87座,展出的为86座。可以确认的是,展览结束后,美国芝加哥的菲尔德自然历史博物馆(下称“菲尔德博物馆”)1917年购入84座,其余几座的下落已难考证。此后数年,宝塔一直藏于菲尔德博物馆,直至2007年,81座转入私人手中,博物馆保留3座,其中就包括大报恩寺琉璃塔模型。

它们鲜少公开展出。2015年,一位因航班延误滞留旧金山国际机场的旅客,偶然在国际航厦安检口前看到了展出的部分宝塔,并撰文道,观展后“颇有感动,回到上海后特意去徐汇区寻找历史的遗波”,游历了徐汇中学、土山湾博物馆等地。

找塔的人

2024年8月8日,南京大报恩寺遗址博物馆展陈部负责人邱琳婉在小红书上刷到一条帖子,说84座模型正在新加坡展出。她立刻转发给馆长王文溪。

当时,王文溪和邱琳婉正四处搜寻与大报恩寺相关的藏品。她们在论文里读到,大英博物馆和美国大都会艺术博物馆藏有至少19件大报恩寺遗物,包括琉璃构件和白瓷砖。这启发了她们:还有多少东西藏在世界的角落?

那时候,她们还不知道,这84座模型里,私人所藏的81座已被新加坡亚洲文明博物馆收购。

研究员林家铭记得,2022年6月,他刚结束在香港故宫文化博物馆的工作,到亚洲文明博物馆任职。馆方考虑他的中国艺术专长,于是派他策划这些宝塔的展览。当时,收购基本完成,但塔还在美国。林家铭说,亚洲文明博物馆一向看重跨地域、跨文明的联结,这批让西方世界第一次真正、全面了解中国宝塔的模型,符合博物馆的理念。

2023年11月,81座模型抵达位于新加坡西部裕廊海港路上的修复中心。美国仓库湿度约42%,新加坡为55%,工作人员每天小心调节湿度,让模型缓慢适应,避免膨胀过快开裂。随后是数月的清理、整修。为了宝塔重聚,亚洲文明博物馆还向菲尔德博物馆借来另外3座。2024年5月31日,以“塔游记1915:从上海到旧金山”为主题的展览开展。

2024年夏秋之交,新加坡展览还在进行中,身在南京的邱琳婉一边联系亚洲文明博物馆,一边给菲尔德博物馆发邮件,提出想借大报恩寺琉璃塔模型到南京展览。等联系上藏品部负责人,已经是2025年初。

但提交借展申请后,邮箱又沉寂了。

邱琳婉理解对方可能会有顾虑。木塔体型大,檐角都是木头小铃铛,磕碰不得。木材还要求恒温恒湿,2015年落成的大报恩寺遗址博物馆尚难完全满足条件。“而且他们对我们了解也比较少。我不认识你,你的条件又没达到,我为什么要借给你?”

2025年3月,邱琳婉再发去一封邮件,希望能和对方在视频里聊聊。

她准备了一份六七十页的幻灯片。2025年4月7日,视频另一端坐了5位菲尔德博物馆的工作人员,办公室的墙上,兵马俑和古埃及祭司的长条海报并排而立。她详细阐述了南京方面的计划:新建一个恒温恒湿的展柜、已仔细规划的运输动线,以及加高展厅入口。塔高1.85米,包装箱高2.41米,不能横放,馆方计划改造门的高度,确保模型能直立运入。

麦肯齐·费尔柴尔德是菲尔德博物馆负责照料三座模型的修复师。她记得在那次会议中感受到的热情与充分准备:“他们几乎提前考虑到了我们可能提出的每个问题。”

会议最后,邱琳婉讲述了一些更为个人的感受:“来我们馆里的观众,最常问我两个问题。一是琉璃塔原本长什么样?二是这个馆有6万多平方米的体量,为什么几乎只剩下土了?观众完全没办法想象这段历史。”

收到美国寄来的纸质租赁合同是在5月19日。邱琳婉马上告诉林家铭,想去新加坡看看塔。林家铭说,你赶紧来,还有十几天就闭展了。

林家铭也觉得高兴。他说,历史上很长一段时间,一提起宝塔,人们就会想起大报恩寺琉璃塔;当年塔被毁,许多西方报纸也有报道。“这一伟大的文化象征,有机会回到老家,这是另一种意义的回归。”

“我和这座塔是更亲密的”

84座模型中,林家铭个人最喜欢的是北寺塔。它的原型在苏州。

“不是因为它漂亮,也不是因为它做得有多好,而是因为我发现它前面有一组小小的雕塑。”这组雕塑安置在祥云之上,身骑白马的唐僧、黑脸的猪八戒和“八仙过海”里的神仙挤在一起。

备展期间,林家铭托上海的朋友去苏州帮忙拍北寺塔的照片——上面并没有雕塑。他一度以为,雕塑是小工匠的创意。直到他在1934年《京沪沪杭甬铁路日刊》里发现一段报道文字:北寺塔北面门有玉石做的唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚,“在一个大龟上渡河形状”;南面的门有“八仙过海的形状”。

原来北寺塔曾经真的有雕塑,只是分布在塔的前后。他推测,小工匠们可能把两处造型合并为一。林家铭觉得,“我和这座塔是更亲密的”。

大报恩寺琉璃塔模型也让林家铭感受到一点心思:它依照清代版画《江南报恩寺琉璃宝塔全图》制作,但版画只描绘形状,没有颜色。林家铭还找到几幅带色彩的版画,配色也与模型不同。他猜,模型的颜色是孩子们自己设计的。还有,模型第一层的八面中,除了塔门,其余侧壁上绘有观音菩萨等七幅宗教画像,这在版画中也未出现,很可能是工匠们的原创。

不少研究者都提到过一些不寻常的细节。旧金山机场博物馆发现,有些模型“被精心刻画出岁月的痕迹:屋顶缺板、檐角破损,甚至长满杂草”。林家铭的同事、修复师沈荣伟注意到,模型表面涂着虫胶,这是一种昆虫分泌的树脂,很大程度上维持了木材的完整。沈荣伟有些惊讶:工匠们竟考虑了作品如何更耐久。

“那些精巧又隐蔽的细节,真的让我印象深刻!”菲尔德博物馆的费尔柴尔德在给记者的邮件里写道。为了完整了解大报恩寺琉璃塔模型,博物馆拍了41张X光片——塔太高了,只能分段拍摄再拼接。他们发现,模型内部别有洞天,比如有小小的楼梯和走廊。费尔柴尔德说,这些观众很难看到的细节,显示出工匠们投入了巨大心思,“也许他们真的在享受创作”。

苏格兰摄影师约翰·汤姆森 1871 年在南京拍摄的大报恩寺琉璃塔残迹。原塔毁于1856年

这些巧思,让研究者们忍不住想:到底是谁雕刻了它们?那些孩子后来怎么样了?

浙江理工大学学者刘丽娴发现一些记录:除了技术细节,葛承亮也经常和孩子们讲起宝塔背后的历史故事,比如创作雷峰塔时,讲白娘子和许仙的传说。

此外,小工匠们会依照分工,进入木工、漆工、雕刻三个部门。每座宝塔结构和细节不同,耗时也不一样,有些半年可完工,复杂的“两人合刻一年尚未竣工,则其雕刻之细可知矣”。

许多孩子在孤儿院待到成年。法国传教士史式徽在1914年出版的书中记载,到大约18岁时,他们已掌握足够技能。一些人开始外出找生意,另一些人选择留在工场继续工作。在书中木工车间一节,史式徽提到:“一个华丽的中国木塔和中式牌楼雕刻组合将赴旧金山世博会参展。”

多年以后,仍有人试着追寻这些痕迹。2008年,研究土山湾文化数十年的上海学者张伟和同事开始采访还在世的孤儿院老人。受访者中,最年轻的是1933年出生的李顺兴,最年长的生于1919年,都晚于工匠们制塔的年代。2008年的一场论坛上,李顺兴还记得土山湾院歌,当场唱了起来。

这首歌也许是那段历史最后的回响了。2023年,张伟、李顺兴先后辞世。

但塔的故事继续被讲述。不约而同地,新加坡和南京的团队都选中了汤姆森那张照片。在新加坡,它印在模型下方的说明栏里。在南京,大报恩寺遗址博物馆展厅“序章”区域立着一个以现代技术复刻、直径3.81米的承露盘。观众抬头,能看到墙上的文字:“当建筑不再存在,遗址还有什么价值?”

林家铭说:“有些建筑,我们现在看起来好像很坚固,似乎可以永存,但很多时候,一个天灾或人祸就可以将其摧毁。我想这84座宝塔,其中一个意义就是如此。”

手机版

手机版