“我们都在忒拜城”——专访《人类之城马拉松剧》导演卡琳·拜尔 ——专访《人类之城马拉松剧》导演卡琳·拜尔

《人类之城马拉松剧 1 :序幕 / 狄奥尼索斯》中,中国演员和德国演员一起击鼓,表现彭透斯被酒神的女信徒们撕碎的场面

文/《环球》杂志记者刘娟娟

编辑/黄红华

戏剧在当下有何意义?

今年的乌镇戏剧节用一场长达9个小时的“马拉松”给出了一种回答。

走到第12个年头,本届乌镇戏剧节开幕大戏——由德国当代戏剧大师卡琳·拜尔导演、德国当代最著名的剧作家之一罗兰·施梅芬尼与汉堡德意志剧院历经5年多时间精雕细琢打造的《人类之城马拉松剧》,给观众带来了一场全新体验。

《人类之城马拉松剧》讲述了欧洲文明史上最著名的神话传说之一——忒拜城的建立和兴衰。这个“马拉松”由五部剧组成,它们各自独立又息息相关:

《狄奥尼索斯》改编自古希腊三大悲剧作家之一欧里庇得斯的《酒神的女信徒》,对人性残酷、宗教狂热和权力斗争进行深刻洞察;《拉伊俄斯》,将全场观众带入忒拜城的传承与交替;《俄狄浦斯》改编自索福克勒斯的《俄狄浦斯王》,展现对于命运、自我和人性的深刻探讨;《伊俄卡斯忒》灵感源于埃斯库罗斯的《七将攻忒拜》和欧里庇得斯的《腓尼基妇女》,试图通过现代元素的插入将故事推向当下,凸显谈判的无力与战争的恐怖;最后一部《安提戈涅》改编自索福克勒斯的经典悲剧《安提戈涅》,塑造女性反抗权威、坚守道德信念的悲壮形象。

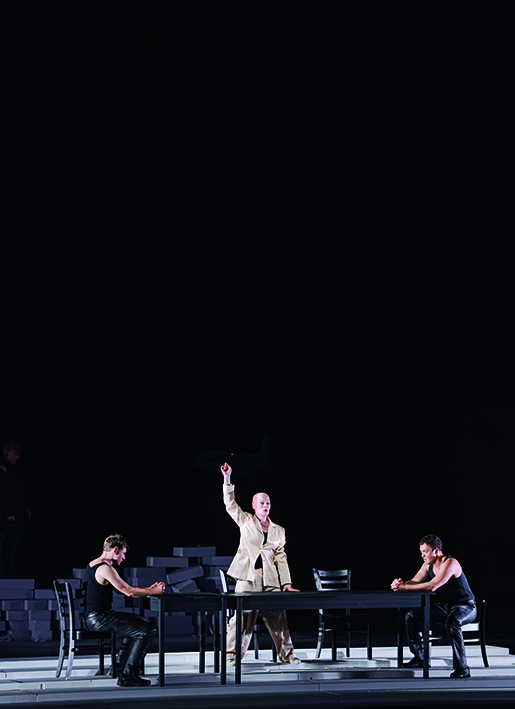

《人类之城马拉松剧1: 序幕 / 狄奥尼索斯》剧照

五联剧以强烈的视觉冲击、演员极具信念感的表演、联通当代的解构、直击人心的哲学探讨,为乌镇戏剧节的观众带来一场非凡的史诗级观剧体验。从德国汉堡到中国乌镇,人才辈出的汉堡德意志剧院几乎全员出动,五部总时长近9小时的演出,一周内连演两轮,挑战观演耐力的极限——这场演出,可以称得上当代中西方戏剧文化交流一座重要的里程碑。

在“马拉松长跑”的片刻休息期间,卡琳·拜尔接受了《环球》杂志记者的专访。她带领我们走进忒拜城,去看人类如何循环往复,追问关于权力、文明与人类命运的终极命题。

人类总是在绕圈

《环球》杂志:是什么促使你创作《人类之城马拉松剧》这样一组作品?

卡琳·拜尔:在德国,我们总是在寻找不同的讲述故事的形式。围绕一个总的主题,做一个包含五个部分的系列戏剧,是一件全新的事情。当然,每一部作品也都有自己的主题,但它们彼此密切相关——通过建立一个文明社会的忒拜城然后又摧毁它,展现人类内心对暴力和灾祸的渴望。

我们曾经觉得自己处在一个安全的世界里,比如在《伊俄卡斯忒》中,我们和伊俄卡斯忒一样,曾经无比确信对话和谈判能够解决问题,但接着我们越来越感到,暴力的支配力远远大于对和解的渴望。

这些剧作创作于古希腊时期,那时人类有了最早的民主制度,并且人类被置于世界的中心,在那之前,处在中心位置的是神。但关键是,当我们把个体置于中心,却忽视了人类内心的非理性力量,总是期待人类的理性永远能够战胜非理性,然而是这样的吗?舍弃非理性,舍弃自然,舍弃宇宙,就会留下一个巨大的缺口,而人类会用荒诞而残酷的方式去填补这个缺口。

《环球》杂志:是否可以说,人类的本质,几千年来从未改变?

卡琳·拜尔:我认为是的,这相当令人震惊。戏剧已经有两千多年的历史,却依然与我们现在的生活密切相关。在一些基本问题上,人类似乎没有太大进步,不是吗?在古希腊,正如我之前提到的,他们拥有最早的民主,却又分崩离析。这一情形与我们当下的处境非常相似,至少在欧洲,你能感觉到民主正在崩塌。实际上,我们当下的处境与两千年前有着某种相似性,那些深层的人性问题,两千年来也依然未变。

《环球》杂志:我们都生活在忒拜城?

卡琳·拜尔:是的,这就是你我的处境。欧洲现在发生的情况,还有加沙的情况,仿佛这些戏剧就是为此而写的。就像《伊俄卡斯忒》中两兄弟之间的战争,似乎除了暴力,矛盾无法解决。

《人类之城马拉松剧 4 :伊俄卡斯忒》剧照

人类总是在绕圈。你总是想,有些东西能够跳出这个圈,会朝着更好的方向发展,但人类总又会回到这个圆圈里,仿佛是刻进了人类的基因,循环往复。

人们曾说,二战之后就不会再有战争,而现在,战争恰恰正在发生。现在我在德国看到的新闻,简直可以和20年前的新闻互换,内容几乎是一样的。

《环球》杂志:你怎么看古希腊悲剧作品在今天仍然具有力量?那些两千多年前的剧作家,为何有如此深刻的洞察力和远见?

卡琳·拜尔:一方面,就像我们之前所说,人类在一个圆圈里循环往复,而那些剧作家就是把手指插入伤口的人。

另一方面,我非常喜欢我们这位现代的译者(指编剧罗兰·施梅芬尼),他不仅翻译了这些古老的文本,还专门创作了两个文本来衔接它们。在排练《俄狄浦斯》时,我们与编剧保持着持续的对话,从而有机会加入了一些新内容,比如剧中伊俄卡斯忒那段关于真相的独白:“真相究竟是什么?真相有什么意义?真相是不是会随着视角的不同而改变?”这是一个很重要的问题,因为真相有着至高无上的意义。特别是社交媒体兴起后,真相似乎已经不复存在,其价值也愈发可疑。而问题的关键是,我们要放弃它,还是为之而战?这正是我们可以从文本中提炼并放大的主题——能否让伊俄卡斯忒在特定情境下去提出那些问题?在整个马拉松五联剧中,我们做了很多类似的事情,去指出那些存在但没有深入讨论的内容。

让观众去讨论、去思考

《环球》杂志:在五联剧中,无论狄奥尼索斯还是彭透斯,无论波吕尼刻斯还是厄忒俄克勒斯,所有人都认为自己是对的、对方是错的。你想通过他们的争论让观众产生怎样的思辨?

卡琳·拜尔:的确没有绝对的对与错,这正是我非常喜欢的地方。《伊俄卡斯忒》中的两兄弟都是错的,但他们又都有自己的理由。同样在《狄奥尼索斯》中,作为对手的彭透斯和狄奥尼索斯在某种程度上其实非常相似,都认为自己所想的就是正确的,且符合城邦的利益。我认为这样的设置很好,它让观众很难决定到底站在谁那一边,因为即便一开始你想选择一方,接下来你也会发现他还有另一面。这让你变得不确定,就不会轻易说谁对谁错。我想要做的,就是让人们去讨论、去思考。

《环球》杂志:《人类之城马拉松剧》的所有角色中,你最喜欢哪一个?

卡琳·拜尔:这个问题不太容易回答。我最喜欢的角色之一是安提戈涅。因为她叛逆,她试图为自己的信念而斗争。但如果你仔细看文本,她也不是绝对正确的,实际上,安提戈涅就像个恐怖分子;而克瑞翁(安提戈涅的舅舅)也有正确的一面。实际上他们都有自己的理由。

她缺少一以贯之的诉求。在剧中,关于埋葬她的哥哥,她有这样的台词:“我为神明这样做”,但后来她又说“我不会为我的孩子这样做”“我也不会为丈夫这样做”。于是你开始产生疑问——怎么到了孩子和丈夫那里,神明就没有意义了呢?那到底是什么在驱使着她?

有一个德语表达,Strenfriedrich(麻烦制造者),是指那些总在制造冲突的人。有时候他们甚至都不知道为什么要去制造冲突,并且这些人也并不友善。我不希望这样的人出现在我身边,但他们对社会非常重要。那些总是不断提出质疑的人——尽管有时候甚至不知道他们的诉求是什么——总能让其他人开始重新讨论和思考。

观众走过乌镇大剧院《人类之城马拉松剧》海报

当然,我喜欢安提戈涅这个年轻的女性。她在这个世界上独自抗争,努力表现出勇敢。她努力克服恐惧,虽然无法完全做到。她与自身的恐惧艰难搏斗,试图让自己保持强大。因此,她在文学中是个非常迷人的角色,展现出一位非常强大的女性的形象,我非常喜欢她。

《环球》杂志:在当今这个时代,你觉得剧场能够起到什么样的作用?

卡琳·拜尔:我之前就说过,戏剧会永远存在——即使没有资金支持,也总有一群人会在车库里坚持排戏,这是人类讲述故事的必要部分。如今,与电影等媒介相比,舞台上下共享生命的经验,成百上千人在剧场里的集体共鸣更为重要。大家渴望共同感知,一起大笑。散场时,你会将这种体验带出剧场,你不会和其他人讨论鞋子或其他东西,但会讨论刚才看了什么。

这就是我们戏剧创作者的责任——激发观众去思考和追问。戏剧作为一种艺术形式,能够借由台词和表演进行表达。观众沉浸其中,演员在舞台上给出暗示与隐喻,观众把这些碎片信息以不同的方式组合在一起。这就是为什么大家对于同一部作品总是有不同的观点,因为有些东西你看到了而别人没看到,有些东西你喜欢别人可能不喜欢。观众根据戏剧给出的潜台词,去填补那些未表述的空隙。这是观众喜欢剧场的一个重要原因。

在中国,获得无与伦比的体验

《环球》杂志:乌镇戏剧节的观众给你留下了怎样的印象?

卡琳·拜尔:我认为他们的注意力非常集中,这非常棒。有些剧,如《伊俄卡斯忒》,包含大量的独白与字幕,观众的视线不得不连续在演员的表演和字幕之间切换,但他们一直保持着专注和自律,这让我非常喜欢。这对我们团队中的每一个人来说都是很棒的经历,演员们跟我说,每次在舞台上,他们都能强烈感受到与观众之间的连接,这太美妙了!

《环球》杂志:这次《人类之城马拉松剧》在乌镇戏剧节演出,有很多中国演员参与。和中国团队合作有什么让你难忘的经历吗?

卡琳·拜尔:这段经历格外珍贵,因为我们进行了大型集体合作——《狄奥尼索斯》中的击鼓,《俄狄浦斯》中的歌队,都是由中国演员和德国演员共同完成。他们(中国团队)先是拿到了视频资料和文字笔记,然后独立排练,并定期发来视频。我深知质量必须精准到极致,而他们(中国团队)的表现堪称完美。中德团队携手共创,这种感觉太棒了。我们不是单纯把在德国演出的作品带过来展示,而是经历了台前幕后的深度共创。双方团队在舞台上的化学反应是无与伦比的体验,我渴望我们能够再次合作。

手机版

手机版